Découvrir l'Histoire du Gouffre de Proumeyssac

Histoire du Gouffre : Curieuses histoires que celles de ce gouffre, où l’on retrouve bon nombre de légendes, dont celle des fameux canards. Ici, ils vont par couple, et c’est parés d’un joli ruban autour du cou qu’ils auraient été jetés vivants dans l’abîme. Ils auraient été retrouvés quelques jours plus tard sur la Vézère, nageant majestueusement sans doute, et lançant des coin-coin désespérés, aux environs de la fontaine de Frémulot.

Pour donner quelque créance à cette opinion, une variante racontait qu’une autre paire de canards, jetés dans le trou, aurait reparu au bout d’un certain temps, les ailes toutes brûlées, à Perdigat. Cette commune de St-Chamassy se trouve à l’entrée d’une petite grotte d’où s’échappe une source abondante qui se jette immédiatement dans la Vézère.

Plus tard, on parlera également de la vasque pétrifiante, dans laquelle les jeunes filles jetaient une pièce d’argent. C’était dans l’espoir de se marier dans l’année. Aujourd’hui encore, y tremper ses doigts est censé porter bonheur.

» Il semble bien que ce soit au début du XVIIIème siècle que se situent les plus lointaines évocations de l’existence du gouffre … «

Il semble bien que ce soit au début du XVIIIᵉ siècle que se situent les plus lointaines évocations de l’existence du gouffre, appelé alors “Trou de Promeissat“ (ou mieux encore “Cro” — “Trou” en langue d’Oc — de Promeissat).

En effet, il était, en ce temps-là, considéré comme le cratère d’un volcan éteint ! Dès 1755, dans un ouvrage intitulé l’Oryctologie, on peut lire :

“Près du lieu-dit Drix, à une lieue et demie de Bugue sur la Vézère, et à quatre lieues de Sarlat, il s’élève de tems en tems par élancement des feus souterrains, qui brûlent le bois qu’on y expose. C’est un véritable volcan“.

Auréolé de cette légendaire mais tenace renommée, le trou de Promeissat, « duquel des personnes dignes de foi et vivant encore (1802), ont plusieurs fois vu sortir des flammes », ne suscitait guère de vocations d’explorateurs.

Vers 1755, pourtant, un intrépide habitant de cette contrée eut assez de témérité pour vouloir affronter le gouffre et sonder cet abîme.

Il s’y fit descendre dans une hotte, attachée avec des cordes, après avoir eu la précaution de placer à l’entrée une sonnette dont il tenait en main le cordon.

Cependant, arrivé à une médiocre profondeur, il se fit remonter. Il rapporta alors qu’il avait aperçu de grandes cavités d’où s’exhalait une vapeur étouffante. Cette vapeur ne permettait pas de descendre plus bas.

» De plus le lieu jouissait d’une autre renommée plus macabre : celle de faire disparaître fort aisément les cadavres des voyageurs détroussés et assassinés dans les environs… «

Le gouffre de Proumeyssac ne fascinait pas seulement pour sa beauté naturelle. En effet, il portait aussi une sombre réputation. Situé près de l’ancienne route Sarlat-Bergerac, très empruntée par les diligences, il aurait servi à faire disparaître les cadavres de voyageurs détroussés et assassinés. Le 29 avril 1778, François de Paule Latapie, inspecteur des manufactures, note dans son journal avoir visité ce site redouté. Il précise que ce “trou” situé à une demi-lieue du Bugue, sur un tertre élevé, était connu dans la région pour ses nombreuses victimes. Certaines seraient tombées accidentellement, d’autres volontairement.

Il décrit une ouverture ovale, large de huit pieds, qui s’élargit en profondeur et semble mener à de vastes cavernes latérales. En jetant de la paille enflammée au fond, il a distingué la base du gouffre, confirmant sa profondeur.

Par ailleurs, en se penchant au bord, il entend clairement le murmure d’un ruisseau souterrain qui, selon lui, coule vers l’ouest pour rejoindre la Dordogne. Avec M. Pélissier, il jette des pierres massives dans l’abîme. Celles-ci mettent environ quatre secondes pour toucher le sol, ce qui suggère une profondeur proche de deux cents pieds.

Le choc des pierres résonne ensuite longuement dans les galeries alentour. Ce trou inquiétant était bien connu des habitants. D’ailleurs, la légende raconte qu’un seigneur de Limeuil y aurait été précipité par ses propres vassaux. Face à ces récits, de nombreux villageois réclamaient sa fermeture. Certains proposaient même de couvrir l’entrée avec des planches épaisses ou une maçonnerie posée sur des soliveaux pour éviter tout nouveau drame.

Pour éviter de nouveaux drames, les habitants ont tenté de combler le gouffre, véritable tonneau des Danaïdes. Pendant plusieurs jours, des tombereaux de pierres s’y sont succédé sans résultat visible. Ensuite, ils ont tenté une première voûte, faite de troncs d’arbres et de terre. Elle n’a pas tenu. À ce moment-là, Jean-Baptiste-Louis Pélissier de Barry, juge royal du Bugue, entre en scène. Son fils, jeune avocat, avait guidé la visite de Latapie en 1778. M. de Barry commence par élargir le dangereux sentier du Cingle, le rendant accessible aux transports en pleine expansion. Ensuite, il s’attaque au gouffre. Il décide de le fermer en construisant plusieurs voûtes superposées, solidement maçonnées.

Pour réaliser ces travaux difficiles, il a une idée audacieuse : offrir le gîte et le couvert aux clochards de la région, en échange de leur aide. Une sorte de T.U.C. avant l’heure. Malgré tous ces efforts, la nature reprend vite ses droits. Les constructions s’effacent peu à peu. Il ne reste qu’une croix en bois, vermoulu, plantée là, comme unique trace visible du gouffre et des drames passés. En 1881, soit un siècle plus tard, cette croix est toujours là. Le poète buguois Gabriel Lafon la décrit dans une brochure.

Il raconte un terrain légèrement affaissé, bordé de quelques chênes rabougris. La croix, rongée par le temps et couverte de mousse, oscille lentement dans le vent. Il se demande alors si ce bois fatigué rend hommage à un malheureux disparu ou s’il marque la fin d’un danger enfin maîtrisé.

Depuis 130 ans que le gouffre avait été bouché, on n’en entendait plus guère parler dans le pays. Si ce n’est dans les récits fantastiques des veillées, enjolivés au fil des ans. Pourtant, en ce début de 1907, les voûtes vinrent brusquement à s’effondrer. Le bruit fut important dans le gouffre, mais il le fut peut-être plus encore dans la région. Tous les journaux locaux s’en firent l’écho. Un léger effondrement s’était produit dans un bois de châtaigniers appartenant à Pierre Francès.

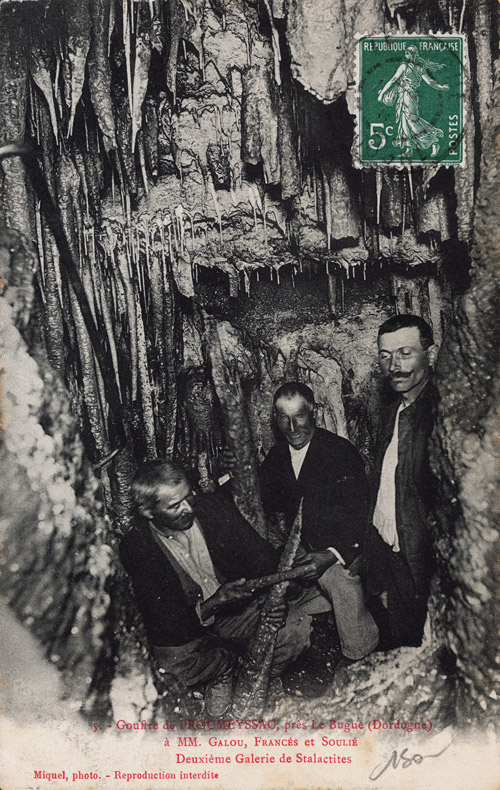

Ce propriétaire eut alors l’idée de faire explorer l’excavation par M. Gabriel Galou, puisatier de métier bien connu. Il était aussi propriétaire-exploitant du restaurant du Paradis, établi dans les falaises du Roc de Tayac, mais surtout aventurier et casse-cou ! C’est donc lui qui s’aventura seul, le premier, dans le gouffre nouvellement redécouvert, le dimanche 10 mars 1907. Ayant installé ses appareils de puisatier, il descendit au moyen de cordages, jusqu’au sol inégal constituant le sommet de l’énorme cône d’éboulis.

Que fut exactement cette première exploration ?

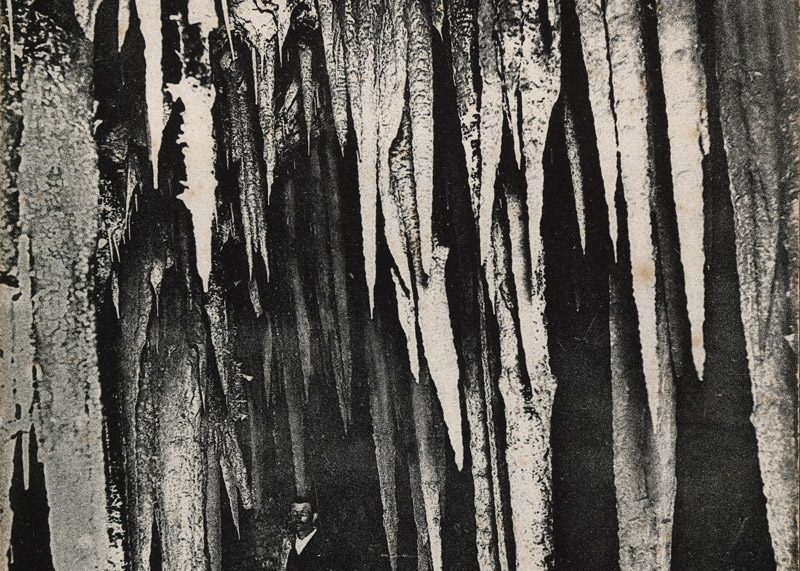

Malgré son éclairage sommaire, M. Galou y trouve un réel intérêt. Il rencontre un nombre considérable de colonnes de cristal, mesurant de 0,80 à 1 mètre de diamètre et de 5 à 6 mètres de hauteur. Sur un lit de cristal, existent deux bassins d’eau d’une parfaite limpidité, dont l’un a 1,20 mètre de profondeur. À sa sortie, interrogé par la foule des curieux qui se presse au bord du gouffre, il se contente de répondre : « Cela dépasse l’imagination la plus féconde ; je ne puis vous le décrire ».

Cependant, il préconise une autre descente afin de parfaire ses investigations.

Cette seconde descente a eu lieu le vendredi 5 avril et a immédiatement confirmé le grand intérêt que revêt la cavité, puisque « nous posséderions là une grotte extrêmement curieuse, rivale du gouffre de Padirac ». Par conséquent, la « réclame », comme on disait alors, prit le relais et assura la promotion du gouffre à travers des articles détaillés. Ainsi, « nous sommes heureux d’apprendre que le gouffre de Proumeyssac est de plus en plus fréquenté. Grâce à la nouvelle installation qu’y ont établi les propriétaires, la descente s’opère en toute sécurité. C’est de toutes les parties du monde que les touristes viennent visiter cet immense abîme qui fait l’admiration de tous. »

En effet, on y descend au moyen d’un ascenseur où quatre personnes trouvent place dans la nacelle. Après avoir franchi une épaisse couche de rochers, l’ascenseur arrive comme au centre d’une immense cathédrale éclairée à l’acétylène. Le dôme en est majestueux et, de toutes parts, brillent des stalactites et stalagmites d’une éclatante blancheur. De plus, c’est une demeure quasi sépulcrale où le silence n’est troublé que par le bruit monotone des cascatelles. L’eau, pure comme le cristal, se perd dans d’autres gouffres plus profonds encore.

Par ailleurs, la nature semble avoir prodigué là toutes ses faveurs. Ce qu’on peut dire de ce lieu est bien au-dessous de la réalité. Pour s’en faire une idée exacte, il faut le voir soi-même. (Aujourd’hui, nous ne pourrions que répéter ces dernières phrases !) Enfin, le gouffre qui s’étendait sous les propriétés de MM. Francès et Soulié ainsi que le matériel d’exploitation constituaient l’apport de ces derniers dans la société civile établie entre les sieurs Galou, Francès et Soulié. Cet acte fut passé devant Maître Castinel, notaire au Bugue, le 21 mai 1907.

Une vente par licitation du droit d’exploiter le gouffre jusqu’au 21 mai 1957 fut mise en adjudication aux enchères publiques, en l’étude de Maître Castinel, le 20 février 1910. Ainsi structurée sur de nouvelles bases, la société d’exploitation augmente le nombre de visites journalières, interrompues seulement par la guerre de 1914-1918. Mais ce n’est qu’à partir de 1924 que le tourisme souterrain à Proumeyssac prend réellement son essor.

Dans une plaquette éditée en 1925, accompagnant un lot de cartes postales, Jean Vézère, poète buguois, relate ainsi les visites. « Grâce aux travaux et aux sacrifices de MM. Soulié et Francès, la descente dans le gouffre n’offre aujourd’hui aucun danger, et cette exploration, autrefois si périlleuse, est devenue une partie de plaisir. On peut arriver en voiture et en automobile jusqu’à son orifice.

Un treuil, solidement et bien conditionné, permet de descendre dans l’abîme de façon aussi sûre que commode. L’électricité a remplacé les éclairages de fortune du début, et répand sur les parois de ce précipice, où nos pères voyaient une bouche de l’enfer, des flots de laiteuse clarté. »

Proumeyssac reçoit, pendant la belle saison, des milliers de visiteurs. Trois par trois, les touristes prennent place dans la benne qui lentement s’enfonce le long d’un puits étroit et sombre. Bientôt, on ne voit plus au-dessus de soi qu’un petit rond d’azur. Puis, à une dizaine de mètres sous l’orifice, les parois s’élargissent brusquement ; une lumière illumine une grandiose cavité souterraine où d’innombrables stalactites, en forme de lustres, de cierges et de colonnes, décorent une cathédrale de rêve, un palais féerique sculpté dans le marbre, taillé dans l’albâtre ou le cristal. La benne touche le fond, à 50 mètres, et les touristes suivent le guide à travers les couloirs et galeries, évidés naturellement dans la calcite éclatante de blancheur.

Partie de plaisir ? Sans aucun doute, mais agrémentée certainement de bien des peurs et frissons, car la benne était actionnée par un treuil autour duquel tournait un cheval. Certains parlent même d’un âne, d’autres d’une mule ! Peu importe : c’était réellement une aventure. Il est facile d’imaginer les à-coups et arrêts (!) au milieu de l’à-pic, selon l’humeur de l’animal ou ses préoccupations immédiates, aussitôt répercutés en cris par les passagers. De plus, l’électricité, elle aussi, était d’installation précaire, et il était fréquent que le voyage s’effectue partiellement… dans le noir ! Visite inoubliable ? Absolument garantie !

Cependant, quelques années plus tard, l’insécurité d’abord, puis la guerre de 1939-1945, mirent fin à ces visites épiques. Le gouffre retomba alors dans l’oubli pour quelques années.

Après la guerre, le tourisme repart. Le Syndicat d’Initiative, relancé sous l’impulsion de Marcel Maufrangeas, veut redonner vie à Proumeyssac. En 1949, un conseil d’administration prend forme. En 1950, l’ingénieur Chamine, directeur de la mine de Simeyrols, propose un projet ambitieux. Il faut six millions de francs. La somme est réunie rapidement. Le 6 août 1950, le gouffre ouvre de nouveau au public. C’est une journée inoubliable. Deux cabines modernes, six places chacune, remplacent la vieille benne. Un groupe électrogène prend la place de l’âne. Les visiteurs affluent.

En moins d’un mois, on enregistre déjà 5 000 descentes. Proumeyssac attire alors un spéléologue célèbre. Ses propos circulent largement dans la presse : « Le gouffre de Proumeyssac est unique. Nulle part ailleurs, en France ou en Europe, on ne descend sans tunnel ni marche. Ici, un ascenseur suspendu dans le vide vous fait émerger au sommet d’une nef minérale. L’expérience est saisissante. » Il ajoute : « La cavité offre une richesse exceptionnelle. Les stalactites, stalagmites et draperies, très pures, en font un joyau souterrain. » Mais en 1952, coup de théâtre. L’ascenseur, jugé dangereux par l’agence Veritas, provoque une nouvelle fermeture.

Le gouffre reste inaccessible plusieurs années. Un procès éclate entre l’entrepreneur et le conseil d’administration. En attendant le verdict, le matériel reste en place, figé dans les entrailles du site.

Beaucoup auraient abandonné, découragés. Pourtant, ce ne fut pas le cas du tenace Marcel Maufrangeas. En 1956, lors d’une réunion où assistait Robert de Joly, autre spéléologue renommé, celui-ci suggéra de percer un tunnel, et cette solution fut adoptée. Malgré les sceptiques et critiques, les travaux progressèrent rapidement. L’entrée dans le gouffre se ferait à mi-hauteur d’une paroi, sur une plate-forme de 23 tonnes. Cette structure fut conçue par l’architecte bordelais Raoul Jourde, auteur du stade de Bordeaux, ainsi que par l’ingénieur Massé. De là, les visiteurs bénéficient d’une vue panoramique exceptionnelle.

Comme le gouffre est éloigné de la route, il sera facile de revenir à la surface par une pente douce. La réalisation d’une tranchée de 70 mètres, à ciel ouvert, confiée à une entreprise locale, ne posa pas de problème. En revanche, le tunnel de 112 mètres devait être creusé dans la roche. Pour cela, un spécialiste minier suédois fut appelé. Avec l’entreprise Labaudinière de Brive, il effectua un travail minutieux afin de préserver toutes les concrétions. Près du gouffre, un maître-carrier de Paussac, M. Large, creusa une dizaine de mètres à la main depuis la cavité. Les deux sections s’emboîtèrent parfaitement. Le dernier coup de pioche fut “officiel“, et le champagne fut offert sur le plateau d’une camionnette installée dans ce vaste parking boisé.

L’événement fut célébré le 28 février 1957, en présence d’amis et personnalités du département. Cependant, l’aménagement n’était pas terminé. Il restait des travaux, l’éclairage devait être finalisé et les extérieurs nettoyés. Ce ne fut que le jour de la Pentecôte 1957 que les guides, en grand uniforme et casquette galonnée “G.P.“ (avec Roger Francès, Fernand Soulié, fils des inventeurs Eyrignoux et Mérillou), accueillirent les nombreux visiteurs. Ceux-ci venaient admirer “la cathédrale de cristal“. Ainsi, Proumeyssac retrouva toute son activité d’antan.

Bien sûr, depuis 1957, les visites succèdent aux visites et la fontaine pétrifiante continue de recouvrir de brillantes paillettes de calcite, les objets qui lui sont confiés.

Marcel Maufrangeas, malade, ne profita pas longtemps du gouffre réhabilité. Il quitta ce monde en laissant la direction à Georges Laville, commerçant dynamique du Bugue. En même temps, Georges Laville prit la tête du Syndicat d’Initiative. Depuis 1957, les visites s’enchaînent et la fontaine pétrifiante continue de recouvrir d’éclatantes paillettes de calcite les objets confiés. On pourrait s’arrêter là, pourtant l’envie d’aventure, l’attrait de l’inconnu et le désir de progrès demeurent. Cela montre l’amour que Georges Laville porte au gouffre et sa passion pour la recherche et l’amélioration. Revenons un peu en arrière. Dès 1907, E.-A. Martel imaginait un réseau plus profond enfoui. Selon lui, le ruisseau qui a creusé le gouffre est désormais tari ou enfoui sous un cône de débris.

Son existence se prouve par deux observations : une petite source à l’ouest, à Perdigat, sur la rive gauche de la Vézère, à un niveau plus bas que le fond du gouffre, et plusieurs colonnes stalagmitiques cassées autour du cône. Ce phénomène indique des tassements souterrains causés par l’érosion d’eaux courantes, connues ou inconnues, qui poursuivent leur action. Retrouver le cours du ruisseau, comme l’espérait M. Galou, semble aléatoire et soumis au hasard. L’épaisseur du cône de débris, pouvant mesurer plusieurs décamètres, reste inconnue. De plus, la calcite très dure a scellé toute la circonférence inférieure du gouffre. On a vainement tenté d’ouvrir ce revêtement à quelques endroits. Aucun passage ne permet pour l’instant de poursuivre l’exploration. Rien ne laisse présager où pourrait se trouver une galerie accessible. Selon toute vraisemblance, un seul couloir existerait dans la direction inconnue de l’amont du courant.

Il n’est pas impossible qu’un lac existe mais je ne peux rien affirmer. Seules, des recherches poussées donneraient des résultats

Dans les années 50, Norbert Casteret déclara aux journalistes : « Il n’est pas impossible qu’un lac existe, mais je ne peux rien affirmer. Seules des recherches poussées donneraient des résultats. » Ainsi, en 1956, la presse confirma : « Une faille a permis un sondage. À 33 mètres, on n’a pas trouvé de fond. Il existe donc sous Proumeyssac un autre Proumeyssac, vraisemblablement plus vaste. »

Ensuite, en 1973, Georges Laville décida d’agir. Il commença par évacuer les éboulis pour retrouver la configuration naturelle du gouffre et peut-être découvrir de nouvelles galeries. Avec le soutien de son ami R. Laval, il lança ce projet ambitieux. En 1974, une énorme grue entra en action pour extraire la première pelletée de gravats.

Pendant 1974 et 1975, ils dégagèrent une partie du cône d’éboulis. Au total, ils remontèrent 400 m³ de déblais. On trouva des ossements d’animaux, des outils anciens, mais aussi des restes humains, dont un fragment de crâne. Ces découvertes semblent confirmer les rumeurs médiévales. Mieux encore, un coffret de pièces de bronze datant de François Ier apparut. Aujourd’hui, ces trésors ornent le musée du site.

Puis, à la fin des années 80, Madame Duret reprit le flambeau de son père. Sous sa direction, le site se modernisa : nouvel éclairage, sonorisation pilotée par ordinateur, musée, librairie, boutique, bar et salles d’exposition virent le jour. Entre 1990 et 1998, l’équipe Duret–Alain Francès ajouta caméras, micros H.F. et agrandit la plateforme.

Enfin, les descendants des découvreurs de 1907 conservent toujours la propriété. Plusieurs tentatives cherchèrent à atteindre le réseau actif sous le fond du gouffre. Jusqu’à présent, elles échouèrent, mais le rêve continue.